跟宮廷劇演的不一樣!宣讀聖旨開頭「奉天承運,皇帝詔曰」大家全都念錯了

小編來分享宮廷劇的知識了。這次不限於《延禧攻略》與《如懿傳》內的常識喔。因為,要說的是無論熟不熟悉宮廷劇的人,絕對都聽過聖旨中的「奉天承運,皇帝詔曰」這八個字。可是,其實我們大家對於這八個字都誤解了!再隨著小編一起來看看這究竟是怎麼回事吧!

聖旨被念錯了

接連兩部受到熱議的清宮劇《延禧攻略》與《如懿傳》,使得宮廷劇又掀起熱潮。隨著各路記者連續好幾發的新聞出來,群眾才會恍然大悟過來:〝原來先前的我以為歷史是這樣的,其實並不是真的是這樣的。〞

因為,宮廷劇中有不少皇宮規矩與宮廷禮儀,都被詮釋錯了。你也知道,追劇粉絲只是粉絲,不是宮廷知識的專家,一旦戲劇演錯,觀劇者絕對會自行認定〝事實就是這樣〞。經過改編的古裝劇,一旦被誤認為是史實後,很多刻板印象立即成形,那麼錯誤的認知就很難再矯正過來了。這裡要談的〝奉天承運,皇帝召曰〞就是這樣。你看看這八個字,是否一點都不覺得違和,說不定你還想著:到底要說啥呢?

其實,古裝劇中常出現太監宣讀聖旨的戲碼,這歷史上確實有。那麼,錯誤在哪呢?被後人搞錯的,其實是在於:聖旨是怎麼被讀出來的。現代人詮釋的宣讀方式主要是錯在〝斷句〞。真正的〝奉天承運皇帝詔曰〞,應該是這麼念:〝奉天承運皇帝,詔曰〞。

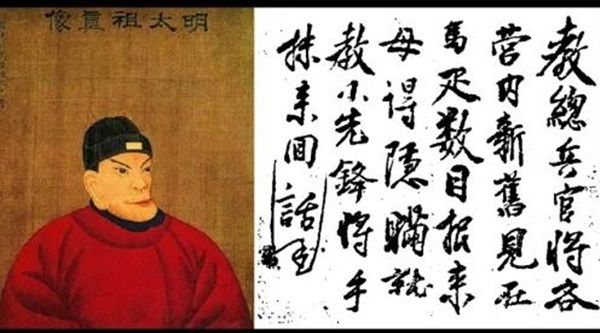

〝奉天承運皇帝〞是從明代朱元璋之後才出現的語句,意指:皇帝是承載天意的帝王。(看中國合成圖)

Advertisements

〝奉天承運〞與聖旨

再者,雖然你可以在很多古裝劇中,發現宣旨人都是以這種念法來作為宣讀聖旨的開頭,其實歷史上只有明清兩朝才是如此宣讀的。關於此來歷目前出現兩種說法:

一、〝奉天承運〞這四個字所出現的朝代,正是明朝,以往的歷史中並未出現過。

二、開始使用〝奉天承運〞這四個字的人,是明太祖朱元璋。根據明萬曆年間的文學家沈德符撰寫的筆記《萬曆野獲編》中所載,朱元璋手所捧的大圭(皇帝所執用的玉質手板)上頭,正是刻著這四個字。因此,皇帝就被稱成〝奉天承運皇帝〞,由皇帝頒布的詔書,自然也就在前面加上〝奉天承運〞了。

經過如此解說,你可就明白了〝奉天承運皇帝,詔曰〞可是從明代的開國皇帝朱元璋那時候才出現的,而不是從先秦或更早以前承傳下來的。

然而,〝奉天承運皇帝〞除了指的是朱元璋自己,還說了啥呢?這話的意思是:皇帝是承載天意的帝王。

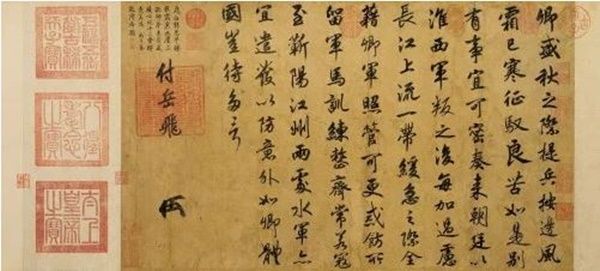

詔令文書(聖旨)隨著擬旨承宣的機構不同,出現了多種稱呼。圖乃《賜岳飛手敕》,宋高宗寫於紹興七年(1137年)秋天。(圖片來源:維基百科)

再來要跟大家談談聖旨。

聖旨乃是民間俗稱,也就是指詔令文書,是位居龍位的皇帝在面臨登基、親政、繼承大統、大婚等宗室要務,或是國家要舉行隆重的慶典,或是遭逢重大災變或是有革新的政策欲實施時,特意要詔告天下時所使用的文書。

至於為什麼詔令文書(聖旨)有那麼多種稱呼呢?例如:聖旨、皇旨、皇榜、皇令、金榜、公榜、詔書、誥命、敕令、敕命、敕諭、諭旨、諭令、聖批、聖令、檄文、符、冊、書等。其實,這是因為擬旨承宣的國家機構與功能各有差異,名稱與功用自然也就不同了。