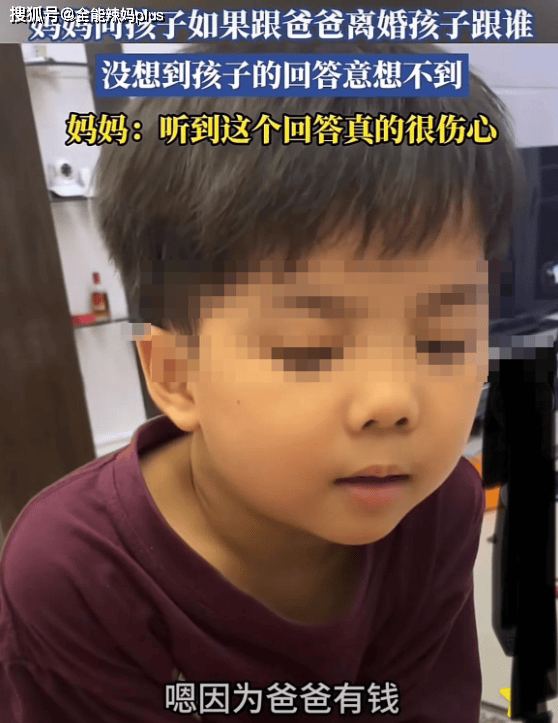

媽玩笑問:「我和爸離婚你跟誰?5歲娃的回答讓媽媽瞬間崩潰了

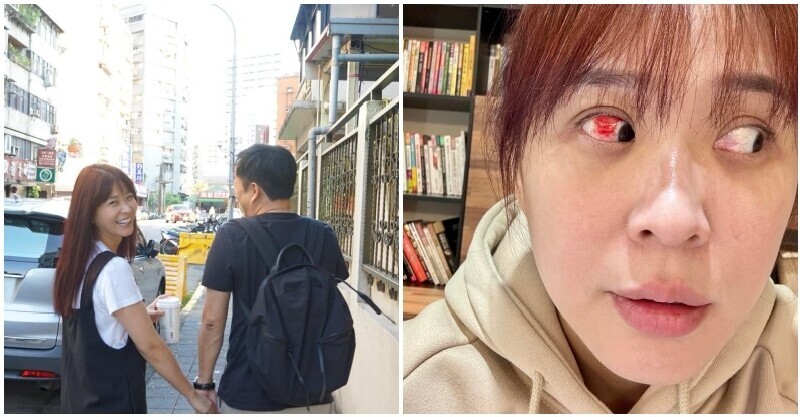

一位媽媽輕描淡寫地問了兒子一句:「寶寶呀,要是我和爸爸離婚了,你想跟誰?」這位媽媽或許只想開個玩笑,或者是隨口一問,想聽聽孩子可愛的回答哄哄自己。

結果孩子脫口而出的一句話,直接把媽媽送上情緒過山車——

「我選爸爸,因為爸爸有錢啊!」

當時那場面,說不心酸是假的。媽媽瞬間崩潰,嘴角的笑都僵住了。

有網友看到這個影片,評論說:

「這不是孩子的問題,是大人教育出了偏差。」

也有人留言說:

Advertisements

「你看那些從小被爺爺奶奶帶大的孩子,心最冷、最現實,因為他們沒有體驗過真正溫暖的家庭陪伴。」

許多寶媽抱怨從懷孕開始,就獨自面對產檢、忍著孕吐,挺著沉重的肚子走過每一個炎熱的夏天和寒冷的冬夜。

生孩子那天,自己疼得滿臉發青,咬著牙熬過十幾個小時的宮縮。曾經也是個穿高跟鞋拎包上班的幹練女人,如今卻因為孩子,辭掉工作,素麵朝天,忙得連個完整的午覺都沒睡過。

每天給孩子做飯、洗衣、哄睡、講故事,一天到晚像陀螺一樣轉。最心酸的是,你做的這些,孩子卻只記得「爸爸有錢」。

這不是一句話的問題,這是媽媽心裡某根弦斷掉了。

說到底,孩子的回答,也許就是無意識間暴露了家庭教育的一面「照妖鏡」。

Advertisements

孩子選「有錢的爸爸」,你真的不該只罵孩子現實

先別急著指責孩子「白眼狼」,更別直接貼上「自私、冷漠」的標籤。孩子只是把他眼裡覺得最「靠譜」的東西說了出來。

而這「靠譜」,恰恰是我們從小對他灌輸的價值觀。

他可能只看到爸爸能買玩具、點外賣、刷手機付款不眨眼,而媽媽呢?媽媽可能更多的是說「不行」、「太貴了」、「這個不能買」。

他眼裡的爸爸,是那個「無所不能」的提供者,而媽媽,可能是那個每天說「不要玩手機」的「限制者」。

你說他選誰?

這就好像你讓一個人從兩個選項中選擇一個,你不停給他吃素,另一個人天天喂他薯條可樂炸雞,他還小,他不懂誰更健康,只知道誰更「爽」。

那麼問題來了:我們是不是正在親手把孩子養成「白眼狼」?

有時候,孩子的「冷漠」,並不是天生的,而是一步步在教育、陪伴甚至我們的表達方式中被「培養」出來的。

① 把孩子寵成「小皇帝」,到最後他自然「看不起」你

小時候孩子衣來伸手飯來張口,襪子不願意穿、碗不願意端,連作業都不想自己動手寫;

你一句「我來吧」,養出的往往是一個不懂感恩、不懂勞動價值的「小祖宗」。

孩子從小沒有經歷過「為別人付出」的過程,他怎麼可能理解父母的辛苦?不懂得付出的人,註定不會學會感恩。

有一位網友分享:「我哥從小家裡啥都不用干,結婚後連孩子哭了都說『不會抱』,現在我媽年紀大了想他陪個床,他都說『我工作忙,沒空』。」

Advertisements

這種教育,就是一場「慢性失敗」。

② 一邊付出,一邊苦情唱念做:孩子不感動,還煩你

有些父母,尤其是媽媽,喜歡在孩子面前說:

「你知不知道我多辛苦?」

「為了你我放棄了多少?」

「你現在一點都不懂事,白養你了!」

這些話聽一次、兩次,可能孩子還會皺皺眉頭覺得有點虧欠,但當這種「道德綁架式嘮叨」成了日常,他的耳朵就自動關閉了,心也變得冷淡麻木。

他會覺得,「你生我,是你自願的,又不是我讓你生我,你還天天講這些幹嘛?」

Advertisements

你看看,這話是不是聽得心寒?可現在很多孩子,心裡真的就是這麼想的。

③ 父母「缺席」孩子的童年,他自然不會把你當「主角」

很多家庭因為經濟壓力,不得不把孩子交給爺爺奶奶帶,自己外出打拚。

表面上這是「為孩子未來奮鬥」,但孩子可不懂這個。他只知道:「我發燒了是奶奶抱我去醫院的」、「我摔倒了是爺爺給我貼的創口貼」、「我哭了是姥姥哄我的」。

那你說,長大以後,他能親誰?肯定不是那個「偶爾影片」的你。

孩子的情感連接,是靠時間堆積出來的,不是靠一句「媽媽為你好」就能綁定的。

那到底怎麼做,才能不讓孩子成「白眼狼」? 適當「狠心」,別什麼都幫他做 讓孩子從小知道:飯不是天上掉下來的,玩具也不是自動到手的。讓他學會自己承擔責任,比如做家務、照顧寵物、關心家裡人,這些都能培養他對他人的感知力。 別「以愛之名」搞道德勒索 愛,是要藏在行動里,不是天天掛在嘴上。你可以默默付出,但也要給孩子空間去發現你的愛,而不是喋喋不休地強調「我為你犧牲了什麼」。 抽出時間,真正陪孩子玩、說話、交流 別小看每天的睡前十分鐘聊天、一起畫畫或搭積木的時光。這種「在場的愛」,才是孩子日後想起你時,心頭泛起溫暖的原因。

Advertisements

辣媽語錄:

當孩子說出讓我們心酸的話語時,與其在那兒悲傷,不如問問自己:

我們是不是太久沒讓孩子感受到我們的溫柔與堅強?

是不是太多時候只在「養」,卻忘了「教」?

是不是只忙著拚命給他東西,卻沒給他真正的「在場」?

孩子最終的模樣,其實就是我們教育方式的投影。

從現在開始,真正用「有溫度」的方式去教育,去陪伴,把他養成一個既有眼界、又有良心,懂得珍惜親情和愛的「人」。

如果你也曾聽過孩子一句讓你心碎的話,歡迎在評論區說說你的故事,也許我們一起,就能找到更好的育兒答案。

來源:sohu